遗失的两封信:莫言忆聂华苓

▲莫言与聂华苓在安格尔墓碑前合影。 作者供图

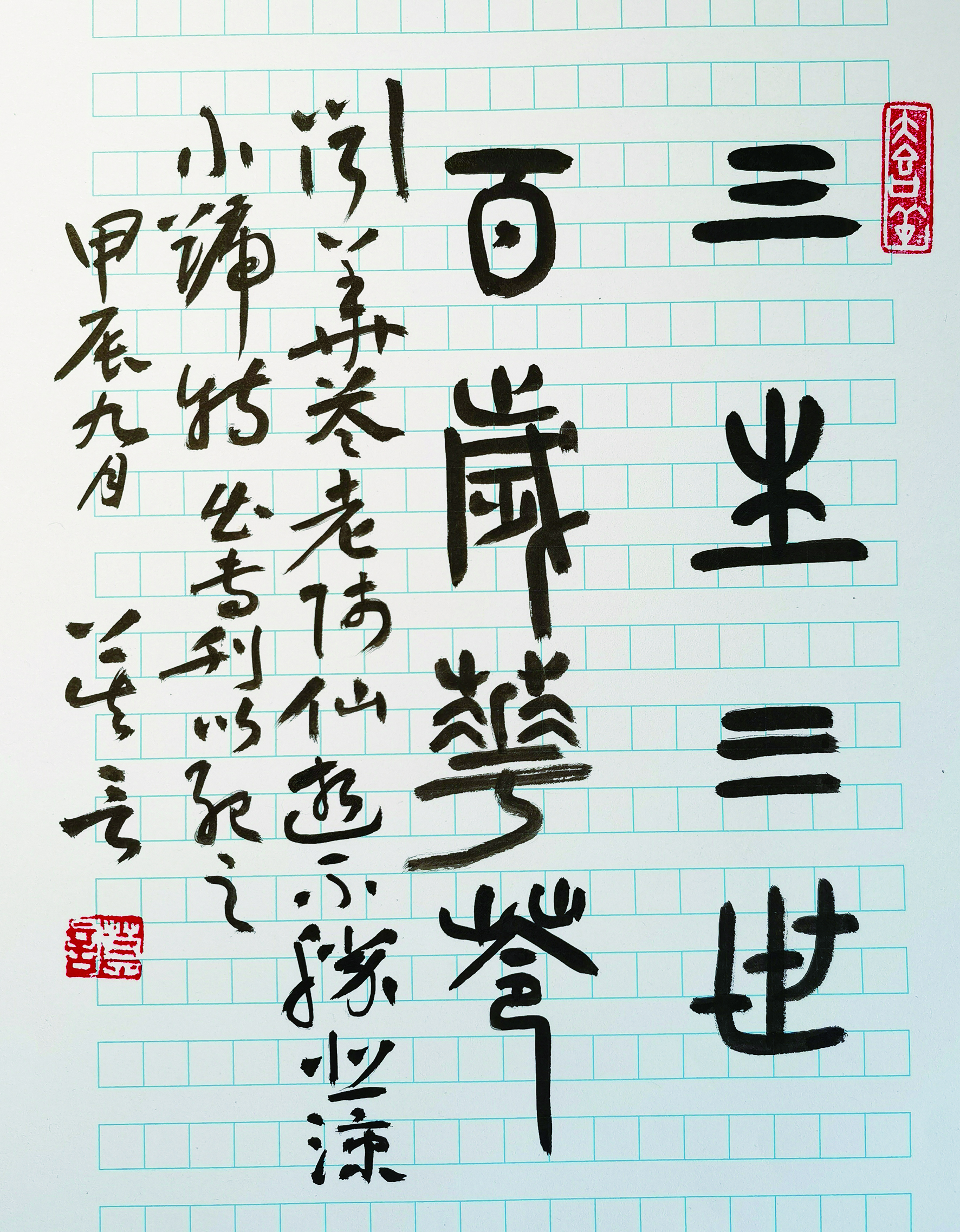

▲莫言题字。

因为搬家,华苓老师写给我那两封信找不到了。华苓老师的字写得古朴苍劲,全是繁体。我坚信那两封信没丢,它们一定是藏在不知哪个箱子里或是夹在哪本书或是杂志里,等待着有一天我突然发现它们。

华苓老师给我写信是邀请我去爱荷华参加她的国际写作计划。第一封信收到后,我托辞婉拒了。其实也不是我托辞,那些日子的确比较忙。另外最重要的是那几年睡眠不好,出国后时差一乱,好些天倒不过来。过了一年,华苓老师的第二封信来了,这封信态度更坚决,说不把我邀去不罢休。我答应去,去美国那个因为诗人安格尔与聂华苓夫妇而成为许多国家的作家心向往之的小城——爱荷华——据说这美妙的译名是华苓老师的杰作。后来我听朋友说,因为第一次邀请我没去,原先给我准备的经费没了。第二次邀请我,是华苓老师出的钱。

因为不懂外语,一出国门,我就紧张,尤其是怕在中途转飞机时出错。为此,华苓老师特意为我写了一张英文的“护身符”随信寄来。那“护身符”上写着:“我是中国作家莫言,来美国参加爱荷华国际写作计划,我不懂英文,希望您能帮助我。”这是大概的意思,等找到原件再订正吧。读着这“护身符”,我联想到抗日战争期间美国飞虎队队员身上的“护身符”。当然,我可能遇到的问题远没有当年那些飞虎队队员遇到的问题严重。曾听说上世纪80年代浙江省有一些连汉字都认识不了几个的老太太,就敢去海外闯荡。与她们相比,我总还认识几个英文单词,紧张什么?焦虑什么?但关系心理素质,要改变也不是容易事。有了华苓老师赐我的“护身符”,心里还是踏实了许多。

然后就去签证。美国驻中国大使馆那一次拒签了我,理由是我不懂英语。我立即给华苓老师发邮件,说拒签的事,并说我正好可以不去了。我同时又给使馆发了一封传真,驳斥他们拒签我的理由。我说难道你们从美国来中国的人都懂中文吗?大使馆当然不会理睬我。华苓老师告诉我不许借机放弃,说她已让国际写作计划负责人与驻华使馆联系,并说葛浩文教授也给使馆发了邮件。我只好再次预约了签证时间,这次去签,很是顺利,接待我的签证官是一位华裔,他说上次拒签是误会。其实,我也不认为拒签是误会,因为我申请的签证类型大概是需要申请者懂一点英语的。另外我想,语言其实也是不平等的。我国在机场、车站的汉语标识下都有英语,但在外国的机场、车站里,都没有汉语的标识。现在,随着中国经济的发展与国际地位的提高,很多国外的机场里已经有了中文标识与中文广播,懂中文的人也愈来愈多。由此可见,邓小平那句“发展才是硬道理”真是至理名言。

拿到签证后,我去买了几本供旅游者使用的简易英语小册子,同时买了“快译通”之类的小机器,当然,这又是老故事重演。英语当然是可以学会的,但可惜我不能坚持。直到现在,年过花甲,依然还会有学点英语的想法,但这些想法也仅仅是想法,不可能落到实处了。

实际上我的焦虑是多余的,飞机没有因为我不懂英语而不让登,乘务员分盒饭时也没把我落下。入海关时,把邀请信和华苓老师的“护身符”往海关官员面前一摊,他看都没看就把我放进去了。

华苓老师为了省却我在芝加哥机场转飞机的麻烦,特意安排定居在芝加哥的台湾诗人非马先生接我到他家住了一夜,第二天由非马先生开车直接把我送到爱荷华她家中,吃过午饭后,再由国际写作计划的人把我带到下榻之处。那是一栋灰色的朴素的楼房,有几十个国家的数百位作家在那儿住过,与我同时期住在那儿的有上海作家张献、唐颖夫妇和陈丹燕。我在那儿住了两周,参加了国际写作计划组织的几次活动。几十个国家的作家,大多数穿着特色鲜明的民族服装,聚集在一起,朗诵诗歌,跳舞。华苓老师组织过一次我的作品朗诵会,亲自担任翻译,在一栋小楼的一层。这楼的产权好像属于国际写作计划。客厅里有一个石头基座,基座上是保罗·安格尔先生的青铜雕像。

在爱荷华的两周时间里,我记忆最深的是去华苓老师家吃晚饭。人少时上海三位我一位,人多时满屋都是人。2008年夏天华苓老师来京发布她的新书《三生三世》时,我写了一首打油诗送给她:“华苓红楼开夜宴,四个馋虫尽开颜。叽叽喳喳陈丹燕,嘟嘟囔囔管莫言。开瓶倒酒小唐颖,刷锅洗碗老张献。更有一群梅花鹿,隔窗频频劝加餐。”大概是这些词儿,事过7年,记不太清楚了。陈丹燕活泼多语,但用“叽叽喳喳”来形容未必合适。张献是剧作家,年纪比我小,在他名前加一“老”字,实在是为了凑字数。至于那群梅花鹿,在多位去过“安寓”做客的作家笔下都有描述,我就不多言了。

华苓老师还带我去她的好几位朋友家吃过饭,还带我去过离爱荷华城不远的一个“德国小镇”吃过牛排。那些善良的面孔和精美的饭菜,有时会被我突然回忆起来,仿佛刚刚见过刚刚吃过。

2014年11月,我与女儿从波士顿飞芝加哥又从芝加哥转飞爱荷华,一出机场就看到华苓老师瘦弱的身影。

华苓老师让我和女儿住在她家,18日来,21日离开。早饭都在家里吃,午饭和晚饭出去吃。上次来华苓老师自己开车,开快车,上山时那个急转弯不减速,有几分惊险。这次,华苓老师不开车了。出门时,要么是请国际写作计划的娜塔莎开,要么就叫出租车。小楼内摆设依旧,但那群鹿不来了。

那几日爱荷华下了大雪,天气寒冷,华苓老师用旧报纸引燃了壁炉里的干柴,火苗跳动,热量散发出来,客厅里十分温暖。我和女儿喝着茶,听华苓老师讲一些往事,讲到高兴处,她还是像当年那样大笑,但笑声的确不如从前响亮了。我们一直不提她的年龄,但她不时地提到自己的年龄。一个即将满九十岁的人,经历了多少事,见证了多少事,创造了多少奇迹,又帮助别人创造了多少奇迹,犹如大河,波澜壮阔,即将汇入大海前,变得那么宽广安详。

回国那天,华苓老师非要到机场送我们。天不亮就起身,一路上没遇到一辆车,到爱荷华机场时,红日初升,照耀着皑皑白雪,冷得真美。华苓老师站在无声的寂寞的辉煌的冷里,挥手与我们告别。她穿了一件很薄的风衣,竟然没穿袜子。我问她为什么不穿袜子,她说:“不冷啊。”

再见,华苓老师!九十刚过,百岁可期。

2015年11月17日

补 记

华苓老师逝世了。在她居住了大半辈子的红楼里,在数百名来自世界多个国家(主要是第三世界国家)的作家们留下过足迹的红楼里,安详地长眠了。媒体的朋友要我写篇文章,谈谈华苓老师。我从网上搜到这篇旧文,读罢,觉得该写的基本上都写了。我没写的,很多朋友也从不同的角度写了。如果非要补充几句,那就是:第一,我还没找到那两封信。第二,我与陈丹燕曾陪着华苓老师去墓地给安格尔先生献过花,并用布蘸着清水擦拭过黑色的大理石墓碑。陈丹燕说华苓老师还带了一瓶调好的酒,应该是他们在一起最喜欢喝的那种。将酒洒在墓碑前,华苓老师说:“Have a good drink.” 那时候,华苓老师的名字已经刻到碑上了。现在,他们团聚了。

2024年10月24日